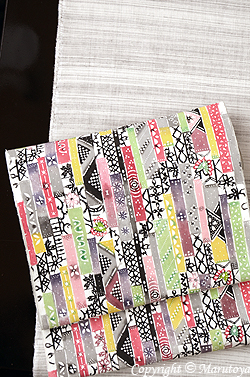

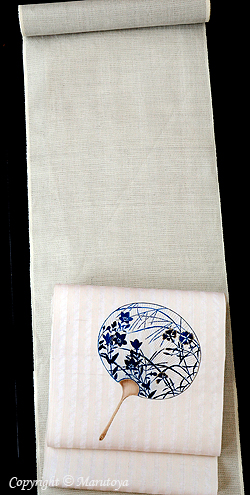

白い霞みが印象的な"本場結城紬"とartisticな"型絵染め帯"..、着物と帯のあわせ

"着物と帯のあわせ"...、"本場結城紬の着物"と"型絵染め帯"をあわせてみました。

"着物と帯のあわせ"...、"本場結城紬の着物"と"型絵染め帯"をあわせてみました。そもそも、"型絵染め"の帯と"織"の着物は相性が良いようです。

着物と帯、それぞれの"色"とか"あわせた時の感覚"の"好み"みたいなものがあるかもしれませんが、余程"間違わない限り、"型絵染め"の帯と"織"の着物は、馴染んでくれるみたいです。

むしろ、型絵染めの帯...、特に、染色家が制作した型絵染めの帯は、ちょっと手間が掛かった織の着物に相性が良いです。

こちらに掲載をさせて頂いたお着物..、本場結城紬なんですが、色の感じからすると、特に珍しい訳ではないけれど、ちょっと目を惹くところがあります。

何かが、特に変わっていると言う印象ではない。本当に「ちょっと目を惹く」と言う感じをもっているんです。

"白い"と言う印象の中に..、その"白さ"を汚すことなく"霞み"のような景色が織り出されている。

この"霞み"のような景色を織り出しているのは、不規則に織り込まれた緯(よこ)の糸..、織人の感覚が、この"霞み"のような景色をつくっていると言うことなんです。

本場結城紬と言うと、縞織/格子織、絣織と言った決まった感じの織柄や図案が織り出されていることが当たり前の織物の筈です。

でも、本場結城紬は、"そう"ではありません。

本場結城紬の極上の素材感と、こうした"織人の感覚的な仕事"が相俟って、「目を惹く存在感」が感じられるのだと思います。

また、「珍しい」とまで感じられないのは、色の感じも甘く、霞みの加減も穏やかで、印象として"主張するところ"がないからかもしれません。

見た感じからすると..、本場結城紬っぽくないかもしれない。

けれども、着物として..、上質の織のお着物としては格別な着物となるかもしれません。素材感は、この上ない程に良いし、ちょっとした存在感がある。色の感じも難しくはないし、個性的に映ることもない..、何より、白い霞みの景色が、垢抜けして、余所行き感覚を高めてくれている。

そして、型絵染めの帯..、何が染め描かれているかは、具体的に説明出来ないけれど、語りかけてくるような制作者の意識が、しっかり感じられる..、まるで、現代美術を想わせるような空気感をもっています。

そして、型絵染めの帯..、何が染め描かれているかは、具体的に説明出来ないけれど、語りかけてくるような制作者の意識が、しっかり感じられる..、まるで、現代美術を想わせるような空気感をもっています。様々な"かたち"..、それも、はっきりとしない"かたち"と、様々な"色"(まるで、それぞれの色が生きているかのような色)が、制作者の感性とか意識によって、響き合っているかのようなのです。

もしかしたら、この共鳴は、"色"と"かたち"の調和が、微妙に"ずれている"ためにに響いているのかもしれない。

"色"も、"かたち"も、はっきりしないのは、その"ずれ"ているせいなのかもしれないんです。

これらすべて制作者の美意識から生み出されているようなんです。

具体的にはっきりしないのも..、"色"と"かたち"が"ずれを生じ"ながらも、共鳴しているのも..、偶然ではなくて、制作者の美意識なんですね。

もう、ここまで制作者の美意識が、作品表現に色濃く反映していると、着物とか、帯とかの図案ということを突き抜けいている感じがします。

やっぱり、現代美術を想わせる空気を帯びていると思ってしまっても間違いではないと思うんです。

こうした型絵染め帯は、黙っていても"表現力"に満ちている。

個性が濃く感じられる着物とは、必ずしも、相性が良い訳ではないと思います。むしろ、主張を控えた着物には馴染む..、けれども、質感のない着物では、バランスがあわない。

"白い霞み"を景色とした本場結城紬は、この型絵染め帯とあわせても、"悪い着物と帯のあわせ"にはならないと思います..、素材感もあるし、"景色"が漂わせる存在感は、この型絵染めの作品性とバランスを保っている。

着物と帯が、絶妙に馴染んでいるかどうかより、妙な違和感はないと思います。

"きものと帯のあわせ"としては、随分と重い趣向かと思われるかもしれませんが、着物も帯も、どちらかと言うと、直感的に伝わる"存在感"をもっていると思います。

それぞれの"存在感"を重ねてみた"きものと帯のあわせ"なのです。

型絵染め帯;福島輝子(国画会)作品

着物と帯"あわせ"...、ご案内するお着物は"真綿紬"、それも泥染めされた真綿糸で織られた紬織物のお着物と、引き箔を使い織られた名物裂"花兎金襴"の帯との"あわせ"です。

着物と帯"あわせ"...、ご案内するお着物は"真綿紬"、それも泥染めされた真綿糸で織られた紬織物のお着物と、引き箔を使い織られた名物裂"花兎金襴"の帯との"あわせ"です。 この"雲"の図案が織り出された士乎路紬には、真綿紬でありながらも、"都"の匂いがするんです。

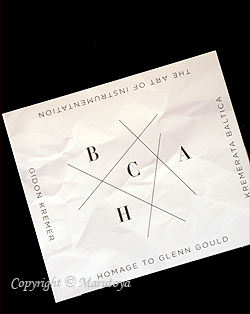

この"雲"の図案が織り出された士乎路紬には、真綿紬でありながらも、"都"の匂いがするんです。 ここ数ヶ月、聴いているCDをご紹介します。

ここ数ヶ月、聴いているCDをご紹介します。 昨日は、朝から台風が上陸した大荒れの一日だったんですが、フェリックス・ヴァロットンなる画家の回顧展を観るために、ひとり東京まで出掛けて参りました。

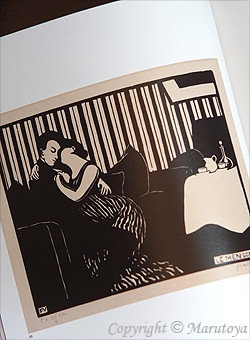

昨日は、朝から台風が上陸した大荒れの一日だったんですが、フェリックス・ヴァロットンなる画家の回顧展を観るために、ひとり東京まで出掛けて参りました。 ヴァロットンは、木版画の作品をも数多く残しています。

ヴァロットンは、木版画の作品をも数多く残しています。 6月半ばを過ぎて、いつ雨が降り出すかもしれない時季ではありますが、もう暫くすると梅雨も明ける..、ひたすらに暑い日が続くことになる様ですが、夏の着物..、夏の和服姿は、時に、涼しげに映ることがあります。

6月半ばを過ぎて、いつ雨が降り出すかもしれない時季ではありますが、もう暫くすると梅雨も明ける..、ひたすらに暑い日が続くことになる様ですが、夏の着物..、夏の和服姿は、時に、涼しげに映ることがあります。 さて、この越後の麻織物にあわせたのは、手描き友禅の染め帯..、素材は薄絹の小千谷紬。

さて、この越後の麻織物にあわせたのは、手描き友禅の染め帯..、素材は薄絹の小千谷紬。 ここ近年、5月末から6月初旬..、名古屋.東海地方ではこの時季から真夏日になる事が多いようです。

ここ近年、5月末から6月初旬..、名古屋.東海地方ではこの時季から真夏日になる事が多いようです。 帯は、城間栄順制作の琉球紅型..、"サバニ"と"波"と"夜光貝"が染め描かれた紅型帯地です。

帯は、城間栄順制作の琉球紅型..、"サバニ"と"波"と"夜光貝"が染め描かれた紅型帯地です。 5月も終わりです..。

5月も終わりです..。 染織家.土屋順紀が制作した草木染め紋紗織の九寸名古屋帯。

染織家.土屋順紀が制作した草木染め紋紗織の九寸名古屋帯。 染織家にとって手掛けた<作品>が自身の美意識を表現する、あるいは、伝える術であるとするなら...、この西陣織から伝わってくるものは、制作者の意識なのかもしれません。

染織家にとって手掛けた<作品>が自身の美意識を表現する、あるいは、伝える術であるとするなら...、この西陣織から伝わってくるものは、制作者の意識なのかもしれません。 お店のご近所に咲いている桜..

お店のご近所に咲いている桜..